Perché i farmaci generici non sono tutti uguali?

Immagina di prendere un farmaco generico per la pressione alta. Ti sembra lo stesso di quello di marca, giusto? Eppure, alcuni costano dieci volte di più di altri che funzionano allo stesso modo. Perché? La risposta non sta nella qualità, ma nell’economia. L’analisi di cost-effectiveness (CEA) è lo strumento che svela cosa realmente vale la pena pagare nel sistema sanitario.

Non si tratta solo di risparmiare. Si tratta di capire dove i soldi producono più salute. E i generici, spesso, sono il posto migliore dove cercare. Ma solo se li scegli bene.

Come si misura il valore di un farmaco generico?

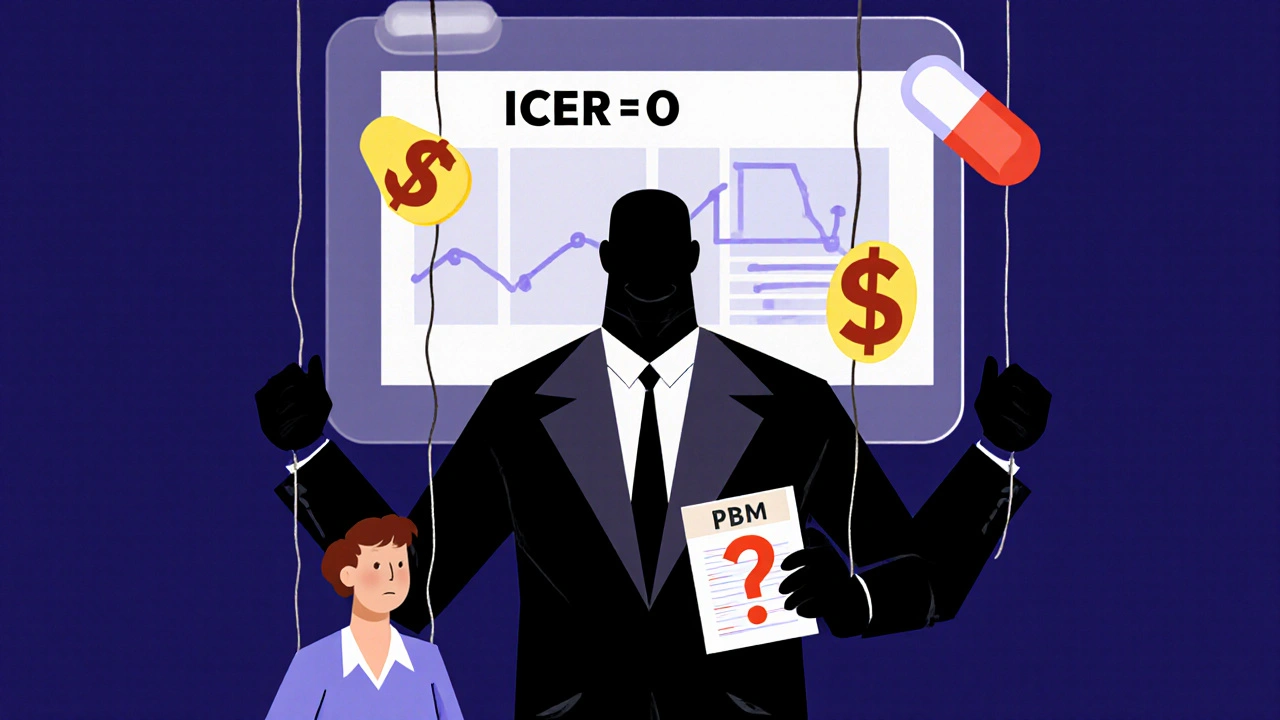

L’analisi di cost-effectiveness non guarda solo al prezzo. Guarda al risultato. La misura principale è l’Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER): quanto costa in più ottenere un anno di vita in buona salute (QALY) con un farmaco rispetto a un altro.

Per esempio: un farmaco di marca costa $1.200 al mese e ti dà 1.2 QALY all’anno. Un generico equivalente costa $40 al mese e dà lo stesso risultato. L’ICER del generico è quasi zero. È un affare. Ma se un altro generico costa $600 al mese e dà lo stesso risultato? Allora non è un affare. È un costo inutile.

Il problema? Molti studi non considerano che i prezzi cambiano. Quando un farmaco perde il brevetto, il prezzo non scende subito. Scende piano, poi a picchi. E se un’analisi usa il prezzo di oggi per prevedere il futuro, sbaglia. Il 94% degli studi pubblicati non tiene conto di questo. È come prevedere il futuro con una foto di ieri.

Quanto risparmiano davvero i generici?

Il dato più chiaro arriva dagli Stati Uniti. Nel 2022, i farmaci generici hanno rappresentato il 90% di tutte le prescrizioni, ma solo il 17% della spesa totale. Nel decennio precedente, hanno fatto risparmiare al sistema sanitario americano $1,7 trilioni.

Ma il vero colpo viene da uno studio pubblicato su JAMA Network Open. Hanno analizzato i 1.000 generici più prescritti e trovato 45 farmaci che costavano troppo. Non perché fossero peggiori. Ma perché esistevano alternative più economiche, nella stessa classe terapeutica. Sostituendoli, si sarebbero risparmiati $6,6 milioni su un totale di $7,5 milioni. Quasi il 90%.

Uno di questi farmaci costava 15,6 volte di più di un’alternativa equivalente. Eppure, era ancora in uso. Perché? Perché qualcuno ci guadagnava.

Chi guadagna dai prezzi alti dei generici?

Non sono i produttori. Non sono i pazienti. Sono i Pharmacy Benefit Managers (PBMs). Queste aziende negoziano i prezzi tra farmacie e assicurazioni. Ma non guadagnano sul prezzo negoziato. Guadagnano sulla differenza. È il cosiddetto spread pricing.

Esempio: un generico costa $50 al paziente. Il PBM lo paga $30 alla farmacia. Ma l’assicurazione lo paga $80. Il PBM incassa $50 di differenza. Ecco perché il generico a $80 rimane in lista. Non perché sia migliore. Perché fa guadagnare di più.

Questo sistema distorce tutto. Fa sembrare che un farmaco costoso sia “efficace”. In realtà, è solo lucrativo. L’analisi di cost-effectiveness, se fatta bene, smaschera queste trappole. Ma solo se tiene conto di chi controlla i prezzi.

Perché alcuni generici costano 20 volte di più di altri?

Non è un errore. È un sistema.

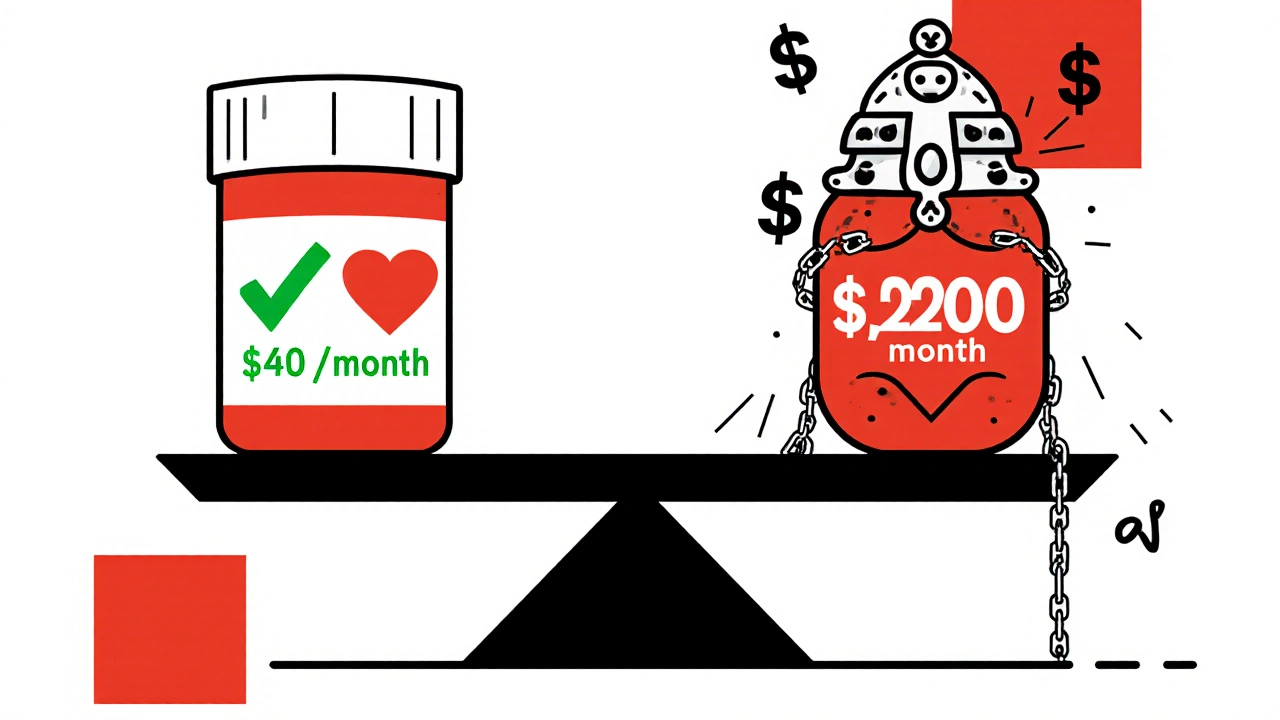

Uno studio ha confrontato tre tipi di sostituzioni:

- Generici dello stesso farmaco, ma di produttori diversi: differenza di prezzo media 1,4 volte.

- Generici con lo stesso principio attivo ma forma diversa (es. compressa vs. liquido): differenza 20,2 volte.

- Generici di farmaci diversi nella stessa classe terapeutica (es. un altro beta-bloccante): differenza 20,6 volte.

La complessità della formulazione e la scelta terapeutica sono i principali driver dei prezzi. Ma non la efficacia. Due farmaci con lo stesso principio attivo, ma una compressa con rivestimento enterico, possono costare 20 volte di più. E funzionano allo stesso modo.

La CEA dice: scegli il più economico. Non il più “tecnico”. Non il più “marchiato”. Il più economico.

Perché le analisi di cost-effectiveness falliscono spesso?

Per tre ragioni.

Primo: usano prezzi di oggi per prevedere il futuro. Quando un brevetto scade, il prezzo non scende subito. Scende a cascata. Ma quasi tutti gli studi non lo calcolano. Il 94% dei paper pubblicati non lo fa. Ecco perché molti sostengono che i farmaci sono “costosi” quando in realtà, tra sei mesi, saranno economici.

Secondo: non distinguono tra costi di produzione e costi di sviluppo. Alcuni economisti dicono che i generici dovrebbero includere i costi di R&D. Ma è un errore. I generici non sviluppano nuovi farmaci. Copiano quelli già esistenti. Il loro costo è la produzione. Non la ricerca. Se includi la R&D, fai sembrare i generici meno convenienti. E questo blocca la sostituzione.

Terzo: sono influenzati. Gli studi finanziati dall’industria farmaceutica tendono a dare risultati più favorevoli ai farmaci di marca. Un’analisi del 2000 su Health Affairs lo ha dimostrato. I finanziatori influenzano le domande. E le risposte.

Come funziona davvero l’analisi nei sistemi sanitari?

In Europa, più del 90% delle agenzie di valutazione tecnologica usano l’analisi di cost-effectiveness per decidere cosa coprire. In Italia, in Svizzera, in Germania, il prezzo di un farmaco generico è legato al costo del più economico tra quelli equivalenti.

Negli Stati Uniti, invece, solo il 35% dei pagatori commerciali lo fanno in modo formale. Il resto si affida a liste di formulari che spesso nascondono incentivi economici, non efficacia clinica.

Il sistema migliore? Quello che segue tre regole:

- Usa il prezzo più basso disponibile per ogni classe terapeutica come riferimento.

- Aggiorna le analisi ogni volta che un nuovo generico entra sul mercato.

- Escludi i farmaci con prezzi alti se esistono alternative equivalenti più economiche.

Il NIH ha pubblicato un framework nel 2023 che lo dice chiaro: i prezzi dei farmaci non sono fissi. Sono dinamici. E l’analisi deve essere dinamica anch’essa.

Cosa cambierà nei prossimi anni?

Oltre 300 farmaci di piccole molecole perderanno il brevetto tra il 2020 e il 2025. Ognuno di questi aprirà la strada a decine di generici. I prezzi crolleranno. Ma solo se il sistema è pronto.

La legge sull’Inflation Reduction Act del 2022 negli Stati Uniti obbliga Medicare a negoziare i prezzi dei farmaci più costosi. E i generici saranno la chiave. Ma se i pagatori non sanno calcolare il valore, continueranno a pagare troppo.

Il futuro non è più nei farmaci nuovi. È nei farmaci vecchi, ma bene usati. Chi capirà come misurare il valore dei generici, risparmierà miliardi. Chi non lo capirà, continuerà a pagare per l’illusione di un’efficacia che non esiste.

Quale generico scegliere? Tre regole pratiche

Se sei un medico, un farmacista, un assicuratore, o semplicemente un paziente che vuole capire cosa gli viene prescritto, ricorda queste tre regole:

- Chiedi sempre se esiste un’alternativa terapeutica più economica. Non basta che sia un generico. Deve essere il più economico tra quelli uguali.

- Controlla il prezzo su database pubblici. Usa i prezzi del VA (Veterans Affairs) o del Federal Supply Schedule. Sono più trasparenti di quelli commerciali.

- Non fidarti dei formulari che non spiegano perché un farmaco è scelto. Se non c’è un’analisi di cost-effectiveness dietro, c’è un incentivo nascosto.

La salute non è un prodotto di lusso. È un diritto. E i farmaci generici, quando bene scelti, sono lo strumento più potente che abbiamo per renderla accessibile a tutti.

Cosa significa ICER nel contesto dei farmaci generici?

ICER sta per Incremental Cost-Effectiveness Ratio. Misura quanto costa in più ottenere un anno di vita in buona salute (QALY) con un farmaco rispetto a un altro. Per i generici, un ICER basso o vicino a zero significa che il farmaco offre lo stesso risultato clinico a un costo molto inferiore. È il segnale che vale la pena sostituirlo.

Perché alcuni generici costano così tanto se sono copia di un farmaco di marca?

Perché il prezzo non dipende solo dalla produzione. Dipende da chi lo vende. I Pharmacy Benefit Managers (PBMs) possono fissare prezzi alti per guadagnare sulla differenza tra ciò che pagano alla farmacia e ciò che ricevono dall’assicurazione. Inoltre, alcune formulazioni complesse (es. rivestimenti, liquidi, patch) hanno costi di produzione più alti e vengono vendute a prezzi più elevati, anche se il principio attivo è identico.

I farmaci generici sono meno efficaci di quelli di marca?

No. Per essere approvati, i generici devono dimostrare di avere lo stesso principio attivo, la stessa biodisponibilità e lo stesso effetto clinico del farmaco di marca. L’FDA e l’EMA li controllano con gli stessi standard. La differenza è nel prezzo, non nell’efficacia.

Come si fa a sapere se un generico ha un’alternativa più economica?

Controlla i database pubblici come il VA Drug Price List o il FSS (Federal Supply Schedule). In Svizzera, l’UFSP pubblica i prezzi di riferimento per le sostituzioni terapeutiche. Se un generico costa più del doppio di un altro con lo stesso principio attivo, è probabile che sia un caso di “prezzo artificiale” da evitare.

Perché le assicurazioni non sostituiscono sempre i generici costosi con quelli economici?

Perché non tutti i pagatori usano analisi di cost-effectiveness. Molti si affidano a contratti con PBMs che hanno incentivi a mantenere farmaci più costosi. Inoltre, alcuni formulari sono costruiti per favorire i produttori che offrono sconti o “rimborsi” nascosti, non per massimizzare il valore per i pazienti.

Cosa cambierà con l’esplosione dei farmaci generici nei prossimi anni?

Con oltre 300 farmaci che perderanno il brevetto entro il 2025, i prezzi crolleranno. Ma solo se i sistemi sanitari impareranno a usare l’analisi di cost-effectiveness per guidare le scelte. Chi non lo farà, continuerà a pagare per farmaci che non valgono il prezzo. Chi lo farà, risparmierà miliardi e allargherà l’accesso alla cura.

Nicola Caswell-Thorp

18.11.2025Ma chi se ne frega dei PBMs? Io ho preso un generico a 3 euro e mi ha salvato la vita, mentre mio cugino ha pagato 60 euro per lo stesso farmaco perché il suo medico ha firmato un foglio senza guardare. Questo sistema è una fregatura colossale. E poi dicono che in Italia la sanità è efficiente 😂

Luciana Rodrigues Maciel

19.11.2025L’ICER, in un paradigma neoclassico di allocazione delle risorse sanitarie, funge da metrica epistemologica per la razionalizzazione del consumo farmaceutico; tuttavia, la sua applicazione è ostacolata da una struttura di incentivi distorta, dove il profitto marginale dei Pharmacy Benefit Managers subordina la logica clinica alla logica finanziaria. Il principio di equivalenza terapeutica viene così svilito in un mero artefatto contabile, riducendo la salute a una variabile di costo opportunità. Non è un problema di farmaci. È un problema di potere.

Luca Ruzz

19.11.2025I generici sono l'unica cosa che funziona in questo paese. Chi paga di più è un coglione. E i PBMs? Sono i veri ladri. Basta con questi giri di carta. Io prendo il più economico e punto. Basta

christiano loretti

20.11.2025Ho letto questo articolo tre volte. E ogni volta mi viene da piangere. Non perché è complicato. Ma perché è vero. E perché tanti non lo capiscono. Io ho un nonno che ha preso un generico da 5 euro al mese per 8 anni. E ha vissuto bene. Non c'è bisogno di altro. Solo di coraggio. E di trasparenza.

camilla junqueira

22.11.2025Vorrei dire grazie a chi ha scritto questo. Non è solo un articolo. È un atto di coraggio. Tanti di noi, medici, farmacisti, pazienti, si sentono impotenti. Ma sapere che esiste un modo per vedere la verità… fa sentire meno soli. Continua così. Siamo con te.

Edoardo Antili

23.11.2025La valutazione di cost-effectiveness, se applicata con rigore metodologico e trasparenza istituzionale, costituisce un pilastro fondamentale per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. La distorsione dei prezzi da parte dei Pharmacy Benefit Managers rappresenta un’irregolarità sistematica che richiede un intervento normativo urgente e coordinato a livello europeo.

Andrea Bernardi

23.11.2025Ok ma chi ha detto che i generici sono tutti uguali? Io ho provato tre marche diverse per lo stesso principio attivo e una mi ha fatto venire il mal di testa. Quindi no, non è solo prezzo. A volte la formulazione conta. E i PBMs non sono i soli colpevoli. Anche i medici che non controllano.

Martina Vicini

25.11.2025Questo articolo mi ha fatto venire un’idea! 🤔 Perché non creiamo un’app che ti dice: ‘Questo generico costa 20x di più di un altro uguale, scegli l’altro!’? Tipo un Google Maps per i farmaci 😍 #SalutePerTutti #GenericiSì

Andrea Campinoti

26.11.2025L’analisi CEA, se non contestualizzata all’interno di un framework di valutazione multidimensionale che integri la qualità percepita, la compliance terapeutica e la distribuzione spaziale dei costi, rischia di ridurre la complessità clinica a un semplice rapporto costo-QALY, banalizzando l’atto medico e delegittimando la discrezionalità professionale. La riduzione al prezzo è un’ideologia, non una scienza.